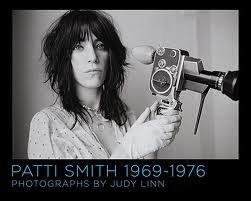

Jonas Jonasson

In den 1970er-Jahren dachte man, dass Alterungsprozesse und das

erreichbare Lebensalter im Wesentlichen genetisch festgelegt sind. Ob man lange

rüstig und aktiv sein kann oder schnell degeneriert, wäre demnach eine Frage

der Gene – und damit Schicksal. Diese Ansicht hat sich deutlich verändert.

Heute gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich nur rund 30 Prozent des

Alterungsprozesses auf genetische Faktoren zurückführen lassen. 70 Prozent

werden indes durch unsere Lebensweise beeinflusst. Dazu passt die Beobachtung

von der japanischen Insel Okinawa. Dort werden die Menschen so alt wie sonst

nirgendwo auf der Welt. Man hat festgestellt, dass die Menschen auf Okinawa von

Kindesbeinen an lernen, sich niemals zu überessen. Es bleiben immer rund 30

Prozent des Magens ungefüllt. Die Art der Ernährung scheint also ein

wesentlicher Aspekt dieses Älterwerdens zu sein. Entscheidend ist aber die

Botschaft: Es liegt durch unsere Lebensweise zum größten Teil in unserer

eigenen Hand, wie wir älter werden.

Fünf Dinge sind wirklich essenziell für ein langes und gesundes Leben:

Ernährung, Bewegung, Regeneration,

Entgiftung sowie insbesondere Stressmanagement und Lebensfreude.

Da hat Allen Karlsson anscheinend alles richtig gemacht.

Allan Karlsson ist die Hauptperson in Jonas Jonasson`s Roman „Der

Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Allen Karlsson blickt

auf ein sehr ereignisreiches Leben zurück. Er ist weit herum gekommen in der

Welt, hat, obwohl gar nicht an Politik interessiert, einige wichtige politische

Persönlichkeiten getroffen. Doch jetzt soll er seinen 100. Geburtstag im

Altersheim verbringen, wo allerlei merkwürdige Verbote gelten. Da Allan sich

allerdings sowohl körperlich als auch geistig noch recht fit und gar keine Lust

auf die Geburtstagsparty hat, steigt er kurzerhand aus seinem Fenster und macht

sich auf den Weg zu Bahnhof. Dort stielt er einem jungen Mann seinen Koffer, der ganz zufällig keine

Wechselkleidung, sondern 50 Millionen illegales Geld, enthält. Mit seinen neu gewonnen Freunden stürzt Allan sich in ein Abenteuer.

Der Roman spielt in der Gegenwart, springt jedoch immer wieder in die

Vergangenheit zurück und schildert chronologisch Allans bisheriges Leben.

Allen Karlsson der Jahrhundertzeugen, der wider Willen in sämtliche

wichtigen politischen Ereignisse verwickelt wird und es dennoch schafft, sich

aus allem herauszuhalten, kann vielen gewissenhaft rezensierten Werken der

Gegenwartsliteratur das Wasser reichen - oder besser: den Wodka.

Denn wie man es bei einem so durch und durch schwedischen Epos

erwarten darf, wird hier ordentlich getrunken und gern darüber geredet. Vor

Leuten, die nicht trinken, solle er sich in Acht nehmen, hat der Romanheld

Allan Karlsson von seinem Vater gelernt, der in Russland vom Sozialisten zum Zarenverehrer

mutierte und bei der Verteidigung seines zehn Quadratmeter großen, zur

"unabhängigen Republik" erklärten Privatgrundstücks von Lenins

Soldaten erschossen wurde. Dieser Lebenslauf en miniature bildet das Prinzip

der gesamten Erzählung ab: Ideologien werden als lächerliche Konstrukte

entlarvt, und die Tragik des kleinen Mannes wird mit der Komik des

weltpolitischen Geschehens verflochten. Als Lebensmotto taugt, wie sich

herausstellt, einzig der Satz, den Allans Mutter sprach, als sie vom Tod ihres

Gatten erfuhr: "Es ist, wie es ist, und es kommt, wie es kommt." Das

heißt freilich nicht, dass das, was ist und was kommt, keinen Spaß machen darf.

Der Schreibstil des Romans ist sehr locker gehalten und mit Witz

geschrieben. Während des Lesens musste ich viel lachen und schmunzeln. Die

Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit finde ich sehr passend. Somit bekommt

man einen Überblick über wichtige Krisen der letzten hundert Jahre, die

allerdings übertrieben dargestellt sind.

Ein gelungenes Buch.

Der Hundertjährige der aus dem

Fenster stieg und verschwand, Jonas Jonasson, 416 Seiten, carl's books- Verlag,

ISBN-10: 3570585018